2023/12/03 待降節第二主日礼拝 鍵が開くと――喜びへの招き

待降節第二主日聖餐礼拝(黙示録3章7~13節) 牧師 上田彰

アドヴェントの第二週に入りました。伝統的に、この週の主題は「喜べ」となっていて、喜びの中でも特に「解放された喜び」を扱う聖書箇所が読まれることになっています。例えば、バビロンでとらわれの身になっていた信仰者達は、そのバビロンを倒した異邦人ペルシャ王から、故郷に戻り神殿を再建せよという命令を受けます。イスラエルへと帰る道すがら、これから立ち上がることになる神殿の様子を思い起こし、喜びの歌を歌う。神の御子である主イエス・キリストの到来を待ち望む信仰者の群れは、解放の喜びを胸に歩みます。

ヨハネは、フラウ゛ィウスという名をつけた支配者がいる町に住む人々に、フラウ゛ィウスの教会の人々よと呼びかけるのではなく、敢えて昔の名前で呼びかける。昔の支配者のことを思いだしてほしいというのではありません。むしろ、新しい真の支配者を待ち望む信仰者は、フラウ゛ィウスという名前にまつわる支配者によってでもなく、フィラデルフィアという名前と関係するかつての支配者によってでもなく、イエス・キリストによってのみ支配されるべきである、ということを思い出すのです。人間の支配から解放された者たちが、御子に喜んで仕えるようになる。

最近、ニュースを見ていて、自分が知らなかった表現に出くわしました。戦争によって亡くなった人、その遺体を数えるときに、一体、二体と数える仕方は知っていました。別の数え方があるというのです。一柱(ひとはしら)、二柱(ふたはしら)、と数えるのだそうです。新しいことを覚えることは普通わくわくするものですが、今回は悲しい思いになりました。一柱、二柱という数え方は、遺体の数え方であると同時に、神々を数える数え方でもあるのだそうです。人々が死んだときに、神々となる。そう考えないとやっていけない現実がなお現代においても存在するのです。なお恐怖が人間を支配し続けています。そして恐怖からの解放は、常に前にそびえ立つ希望によって可能です。

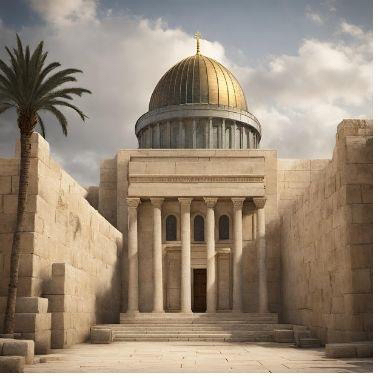

そのような解放の希望を必要とする信仰者の群れが、この町にもありました。多くの様々な宗教の寺院が建てられていた町の中に、信仰者の群れもあったのです。かつてそこには、ユダヤ教の会堂でキリスト者も集まって礼拝を守っていた時代がありました。まだキリスト教と呼ばれる宗教が存在せず、ユダヤ教の一派であった時代があったのです。ある時に、ユダヤ教の様々なグループが結束して、イエスさまが救い主であると主張するグループの締め出しを図りました。安息日に一緒に礼拝を守っていたのが、ある時に追い出されてしまったのです。

キリスト者自身が、自分たちの判断として、進んで納得してユダヤ教の会堂から出て行き、そして自分たちの礼拝所を探すようになった、という訳ではありません。恐らく、分からないままに出ていくことになってしまっていた――いじめられっ子は、なぜ自分がいじめられているのか分からない状態に置かれることがしばしばあります。

このような状態では、まだ追い出された者たちは、追い出した者たちの支配下に置かれ続けているということになりかねません。そのような思考状態からキリスト者達が解放されるために、ヨハネは、この手紙を書いているのです。

「見よ、サタンの集いに属して、自分はユダヤ人であると言う者たち[…がいる]。実は、彼らはユダヤ人ではなく、偽っているのだ。」

ヨハネは、立場としては追い出されたキリスト者のグループの肩を持っています。この手紙がキリスト者に宛てられているのは間違いありません。他方で、追い出したユダヤ教諸派のグループが仮にこの手紙を読んだとしても、単なる一方的な悪口の羅列ではなく、彼らにも考えてほしい点を挙げていて、彼ら追い出したグループへの配慮も忘れていないのは、興味深いと思います。

私の友人の牧師で関西で牧会をしている人がいて、一度訪ねたことがあります。教会の状況を教えてくれました。コロナの間もよく牧会し、元気を失わなかった教会の一つです。ところがコロナなどとは全く別の次元で、地域との関わりということで困っていることがあるというのです。それは、その地域の独特の宗教で、家の長男が継がないといけない仕組みになっている、といって、教会でも中堅どころの人が、お父様が亡くなってから、「父の後を継いで元の宗教に戻ります」、といって、それ以来教会には来なくなってしまう、そういうことが自分が赴任してから二件あった、というのです。

コロナの間がんばっていた教会というのは、地域とのつながりがきちんと持たれている教会です。地域に受け入れられているといってもいいかもしれません。しかし受け入れられ方が重要で、この関西の教会の場合には、「若い頃にはキリスト教もいいものだ、でも『キリスト教で死ぬ』ことは出来ないでしょ。年を取ったら元の宗教に戻るものだ」という思い込みから、地域の人たちは一歩も超え出ていない、というのです。そして残念ながら、一部の教会員もまた脱却しきれていない、そこに課題がある、というわけです。

「ゆりかごから墓場まで」という標語は、宗教の本来的あり方を指す言葉です。宗教の中でも、若い時期にしか受け入れられない宗教というようなものはまだ本格的な宗教ではない、という見方が地元においてなされていて、そういう基準の下でキリスト教は本格的な宗教ではない、そのようにとらえられているという話は、考えさせられました。

それは牧師の単なる嘆きではない、と思ったのです。キリスト教にも目覚めてほしいのです。教会員が、教会で死ねる、自分たちの宗教は元気なときだけの宗教などでは決してないということを自覚してほしいという思いが背景にあるのではないでしょうか。それは同時に、本格的な宗教とは何かということについて、問題提起をしてくれた地元の宗教に対して、ある種の尊敬のまなざしを持っていることになるかも知れません。

教会員を、そしてキリスト教を愛する愛し方と、地元の人たち、あるいは地元の宗教に尊敬のまなざしを向けるやり方には、質的な区別があるはずです。その一方で、キリスト教がもっとしっかりした宗教になっていくために、他の宗教から気づきを得ることができるのではないか、という視点には私自身学ばされました。

今日の聖書箇所で、「神殿の柱にする」という表現は、ヨハネが会堂を追い出されたキリスト者に対して、自信をもってよいと促すと同時に、追い出したユダヤ人に対する尊敬のまなざしも忘れていない箇所です。もともとユダヤ人は、アブラハムが自分の息子イサクに対して斧を振りかざそうとしたときに御使いがそれを止めて以来、犠牲を献げる礼拝の供え物は人間以外の動物と定められました。今日でも王様が死んだときにそのしもべを生きたまま墓に埋めたりする野蛮な習慣を実践する地域や宗教は、存在しています。ユダヤ教は、そういった習慣から早い段階で脱していた、そのことをユダヤ人自身が誇りとしていたのです。そうであるが故に、「人間を神殿の柱にする」という言い方は、比喩的で象徴的な意味であっても、避けるようになっていました。

そのことを理解しているヨハネが、あえて「人間を神殿の柱にする」ことについて語っているのです。次のような思いがあるのではないでしょうか。少し砕いて語りかける口調にしてみます。

「うん、神殿の柱の中に人間を埋める野蛮な慣習が異教徒の間にあったことをユダヤ教は批判してきたんだよね。そうやって宗教自身の自己発展を進めてきたユダヤ教だから、「神殿の柱にする」という言い方をしないのはわかる。でも、イエス・キリストが十字架にかけられて、真の神殿の主柱となって下さったのだから、神殿の柱にする、という言い方はもう使っていいんじゃないだろうか。」

戦争の犠牲者を「ひとはしら、ふたはしら」と数える言語を使っている私どもですから、その言葉の厳かさと、そして犠牲を繰り返してはならないという祈りを持ちたいと思います。

もう一箇所、見ておきましょう。「ダビデの鍵を持つ方、/この方が開けると、だれも閉じることなく、/閉じると、だれも開けることがない」、これはイザヤ書22章の引用です。元々の言葉は、エルヤキムという書記官が財宝管理を任されたという話で、それ以上でもそれ以下でもありませんでした。しかし、マタイ福音書において、イエスさまがペトロに対して天国の鍵を授けたときから、このイザヤ書22章の聖書箇所はキリスト者にとってなじみ深い箇所になりました。

要するに、主イエスが弟子たちに天国の鍵を授け、そして十字架にかかられることで、キリスト教はユダヤ教とは異なる宗教性を帯びるようになったのです。ユダヤ教の側の政治的策略とか、キリスト教の側に過失があったとか、だから会堂を出ることになった、ということではなく、自ずからキリスト者はユダヤ教と袂を分かつことになった、そう考えることが出来る、ということです。

フラウ゛ィスという正式名称を当時持っていた町に、フィラデルフィアの人よと呼びかけるヨハネが、私たちに目覚め、解放を促す手紙を記します。それは、主イエス・キリストを思い起こすことで、私たちが新しい人となることへの促しです。

時折、私どもは言葉を言い換えることによって目覚めるということを経験するように思います。いえ、目覚めることによって言葉を言い換えているのか…。その両方だと思います。あるドイツの友人の牧師が言っていました。以前のドイツ語では、「礼拝に行く」という言い方から来る、「説教を聞きに行く」という言い方があった。

考えさせられます。礼拝が、聖餐が、単に日曜日の行事というだけではなくて、私たちの人生の目的なのではないか。私たちは礼拝に、聖餐に向かうときに、今まで自分の中にあった偏見から解放され、喜んで前に進むことができるのではないでしょうか。

夜の期間が増していく季節です。その時に、世界の闇が深くなっていく、そう表現することも確かに出来ると思います。しかし、夜が最も長い冬至の時期に、世界で最も明るい光が表れる、そのことを信じ、待望することによってこの季節を歩むことが出来る、そう表現することもきっと出来ると思います。

主イエスを待ち望む。そのこと自身が、私どもの解放の喜びです。聖餐の食卓に与ります。