2023/05/14 復活節第五主日礼拝 使徒言行録第51回

リディアの心を主が開く 16:11~15 説教 牧師 上田彰

*教会婦人会の真の(!?)使命

何年か前に、分区の婦人部の会合に出ておりましたときに、ある教会から出席しておられた方が、次のように発言をなさいました。「分区に婦人部を設ける必要があるのでしょうか。婦人部というものがあると、台所の仕事を女性がやるのが当たり前だという風に教会の雰囲気がなってしまい、教会で本当になされなければならないことが出来なくなってしまう…という懸念があるのです。ところが、分区に婦人部があったりすると、分区も婦人部をおいているくらいだから、教会がおくのは当たり前だという風になってしまう。本当に大事な信仰の交わりをするために、男性・女性関わりなく台所の仕事をした上で、そして男女関わりなく教会でしか出来ないこと、つまり信仰の話や聖書の話が出来るように推進してもらえないでしょうか」。

数年前の話です。今は諸教会においても状況が大分違うということも本来は説明した方がいいのかもしれませんが、またそれは別の機会に行うことにして、数年前に実際にあったその発言に対して、その場にいた人はどう反応したでしょうか。一人の牧師が挙手して発言の許可を得てから、前任地の教会の話から始めました。「以前の教会では、ご自分の在任中に婦人会を解散することになった。それで何が困ったかというと、信仰の継承が婦人会を中心になされていたのが、教会全体で担われるという形にはならずに、信仰の継承そのものがストップしてしまった。今自分が仕えている教会は婦人部が大きな組織になっているが、これは信仰の継承のために必要な役割を果たしており、非常に感謝している」。そういう発言をなさいました。

私自身、分区婦人部の会には必ず出席し続けています。そしてその後7年以上もの間、私の知る限り、婦人部の存在に疑義を挟む発言は、耳にしていません。

*マルタとマリア、その示す地平とは(日独教会比較)

そのような会の中で親しく話すようになった方と、ルカ福音書に出てくるある箇所について別の日に話題になりました。それはマルタとマリアの話(10章)で、「20世紀において婦人部で一番話題になった箇所と言ってもよい」、と言っておられました。主イエスが二人の姉妹が暮らしていた家を訪れます。姉であるマルタはかいがいしくゲストであるイエスさまのお世話をするのですが、妹マリアはイエスさまの話を聞くために主の足元に座ってしまい、姉を手伝う様子はありません。つい姉はイエスさまに言ってしまいます。私が忙しくしているのに妹は何もしようとしません。手伝うようにイエスさまからも言って下さい。主はお答えになる。「あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない」。

それで思いだしたことがあります。ドイツにいたときに、月に一度の神学生の集まりだったと思いますが、慣例でその日のローズンゲンの箇所を取り上げて話し合いを持っておりまして、たまたまこの箇所の日だったので皆で話し合ったのです。因みに21世紀のヨーロッパでは、台所仕事を指して「それは女性の仕事だ」と公に発言する人がいたら、多分その人は次の瞬間から社会的生命を抹殺されるぐらいの勢いで男女平等が確立しています。その一方で、教会には婦人会というものが存在し続けています。先ほどの「信仰の継承」ということが関係するのかどうか、私には分かりませんが、たとえば日本でたまにありがちな、食事の後に男性は席に座ったまま談笑、女性が一斉に席を立って台所仕事を始める、というような光景は見られません。皆で片付け、皆で話し合うのです。

そういう場所でマルタとマリアの話はどう読まれるのでしょうか。その神学生の寮で出た発言で印象深かったのは、「この箇所は、ユダヤ教、つまり当時のイエスさまの時代の宗教の新しい姿がここにある」、というものでした。それまで、ユダヤ教の会堂、シナゴーグには女性が入ることは出来ませんでした。したがって、聖書の話をラビ(教師)がするのを一番前の席で聞くことは、女性には許されていませんでした。ところが今、イエスさまが立ってなさっている話を一番前の砂かぶりの席で聞いているのは女性です。「それが新しい宗教の姿である」、そんな発言です。

私はその発言を聞きながら考えさせられました。発言の内容も興味深く、ユダヤ教からキリスト教への変化はそういう風なところにも見られるのだな、と思ったのですが、もう一つは、日本における社会的・教会的文脈の中で、いわゆるフェミニズム的な関心からルカ10章が言おうとしていることを一生懸命くみ取ろうとしている姿勢と、社会的・教会的文脈が全然違う場合に、全く違うところに関心を持って聖書を読もうとしている姿勢の違いについてです。いってみれば、日本の教会は、自らが置かれている社会的文脈の故に、色々こだわらざるを得ないような状況があるのですが、そのような状況が全く異なっている場合にどのように聖書が読めるのか。こだわりすぎて聖書が読めない状況があるとして、ではそのこだわりという足かせが外れた場合に、一種すがすがしい聖書の読みが出来るのだな、と思いました。

もちろん、これは日本の教会、あるいは社会が遅れている、という簡単な話ではありません。ドイツにいた頃よく、日本の教会が既に乗り越えている課題について未だに引っかかってこだわってしまい、そのために聖書がきちんと読めなくなっている、それに比べて日本の教会の方がずっと先を行っている、日本の教会は言ってみればすがすがしいなあ、そういう風に思ったこともいくつかあります。日本の教会もまたある聖書箇所の読み方に関しては諸外国に学んでほしいところがあるよということを示せる教会です。

しかし少なくともマルタとマリアの話についてのドイツ教会の聖書の読み方は、今の日本の教会は学ぶべきものがあると思いました。ここに新しい教会の姿がある、というのです。考えてみれば、古い宗教であるユダヤ教において、常に男性は聖書の言葉を聞くにあたって最優先の位置にいると言っても過言ではありません。そしてそこから新しい宗教は生まれませんでした。しかしその宗教が新しくなる必要はあった。そこで生まれたのは新しいユダヤ教ではなく、御言葉を女性が最前列で聞くことを促したあのお方の肩書きを取って、キリスト教と呼ばれるようになりました。

*トロアスからネアポリスへ、期待は前のめりに

時々、「日本の教会の課題は、日本のキリスト教化と、キリスト教の日本化だ」と申しております。今日のような箇所を読むと、その思いを新たにさせられます。新しい宗教であるキリスト教が、時代に合わせてさらに新しくなる姿があります。その姿は、自らを時代に合わせて成長するだけでなく、宗教自身の力強さによって、実は時代の側をも成長させるような、宗教としての力強さを発揮させる姿です。

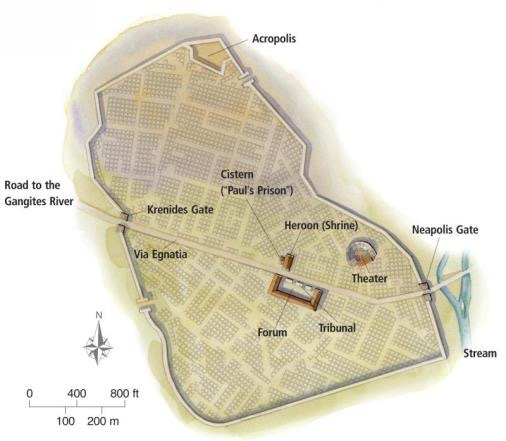

このフィリピが植民都市であるということもルカは教えてくれています。このフィリピ、古くからある町ですが、ローマの支配に入ってからは町の制度を完全にローマ化し、ローマ人が移ってきても違和感なく住める場所にしました。(返還前の香港がイギリスと同じ制度になっていたのと同じ。)そうすると、町の中でユダヤ人として振る舞うと目立ってしまうのです。

そこでパウロは、ここのユダヤ人たちとまずコンタクトを取ろうと思い、そういった人たちは普段はどこにいるのか分からないが、彼らは安息日には町の外で祈りの時を持っているだろう、それなら川側だ、そう思ってまずは町の門を出て祈りの群れを探した、という訳です。ここまでは、記者であるルカも、読者が恐らく自然と想像するだろうと思っていた節があります。

もう一枚はもう少し当時の時代状況にあっていると思われるものです。川岸ではあっても河原はない、そういう写真です。流れを覆うようにして木が茂っています。ですから、現地の近くにあるオーソドックス教会に収められているという絵は、意外と事実を表している可能性があり、足元には岩、また木々が見えます。

つまり、誰もが分かる河原で祈りの輪を広げていたというのではなく、人通りもあまりないところで少数で集まっていた、ということになります。パウロは、安息日であればこの町のユダヤ人がどこかで祈りを捧げているはずだ、そう考え、そしてその場所を突き止めたのです。パウロが道を切り開くようにして一行がたどり着いた場所に、祈りの座がありました。聖書はこう記します。主が彼女の心を開かれた。

かつて中国には竹林(ちくりん)の七賢といって、人目を避けるようにして竹林の中に紛れるようにして住む、当世随一の賢者たちがいたといいます。知恵を求める場合は、竹林をかき分けるようにして彼らに会いに行きました。一見して、構図はそれに似ています。もう少し厳密に言うならば、聖書の時代には、藪の中に隠れているのが賢者ではなく、むしろ賢者(パウロたちを「賢者」とは呼べませんが)自身が藪をかきわけるようにして探し求める者たちがいます。手がかりは、「川のそば」というだけ。そして伝道者と祈りの群れは出会いをついに果たすのです。その様子を、ルカはどう伝えているでしょうか。「パウロがリディアたちを見つけた」とはあえて書かずに、「主が彼女の心を開かれた」、そう伝えるのです。

*真に「戸をたたくイエス」について

「戸をたたくイエス」という名で知られる絵画があります。特別伝道礼拝などでは古くから用いられる絵画だと思います。おおよそ次のような説明が加えられます。イエスさまが心の扉をたたくのですが、外側には取っ手がありません。中から人が開けなければイエスさまは入って来られないというのです。説教者はいうのです。神様の恵みはもう目の前にある。後はあなたの決心だけが重要なのだ、さあイエスさまのために心の扉を開きなさい、というメッセージです。

一般的に言うなら、そういうメッセージが伝道礼拝のメッセージとして全く成り立たないわけでは、無いかもしれません。ただ、その絵のタイトルが示すこととは大きな開きがあるといわざるを得ません。もしそういうメッセージを引き出したいのなら、むしろ「扉を開くことを待ち続けるイエス」、あるいはもっとはっきり言えば、「あなたが扉を開かないと主は入れない」とすべきではないかと思うのです。

使徒言行録の中で、家族で洗礼を受けたというのはここが初めてです。この16章でもう一回出てくるのですが、教会史上初めての家族での洗礼は、女性から始まっているのです。これが偶然であるのかどうかは分かりません。もしかしたら彼女がこの家の稼ぎ頭であり、発言権は相当あったからかも知れませんし、あるいは家族の中でまず女性が信仰に入ることは家族全体が信仰に入るのによいきっかけである、丁度現代の婦人会が信仰の継承のために必要だと語る牧師の姿を思い出しながら、そんな可能性もあるのかなと思います。しかしはっきりしていることがあります。それは、彼女が扉を開いたのではなく、主イエスが彼女の心を開いた、そこからこの物語が始まっている、ということです。

少し言い方は悪いかも知れませんが、信仰を煽るような伝道の方法というものが以前はありました。そういう事をするグループがいたのです。インターネットが普及して、色々な教会の礼拝の様子が分かるようになりました。先日、そういう、かつて信仰を煽るような伝道をしていたグループの礼拝の様子を見ることがありました。確かに礼拝全体ではそのような昔の面影が無いわけではない、とも感じる場面がありました。しかし説教を含めて、いわゆる信仰を煽るような場面はなく、あれ、これがあの教派だったっけ?と思いました。良くも悪くも日本基督教団の教会の礼拝の様子に近くなっていたのに驚きました。煽るような伝道によって生まれた信仰は、膨らむのは早いがしぼむのもまた早い、そのような仕方で一生続く家族ぐるみの信仰を育てることは難しい、という反省があるのだろう、と想像しました。

私たちだって、色々な事情で家族ぐるみの信仰を現時点で育んでいるわけではないケースが多いこともまた確かです。しかし、いつかは家族を教会の信仰に招き入れたいと願っているはずです。その場合に、信仰の輪とはどんなものであるのか、もう一度考えさせられます。私たちの教会の信仰が、家族の、そして地域の救いを願うものであるときの最も重要な特徴は、主が彼女の、いえ私たちの心を開かれた、ここに教会の出発点をおいているのであって、私が信じる、私の個人的で内面的な信仰ということを出発点にはおいていない、ということです。

私たちの教会は、主が心を開いて下さったということを出発点にする教会です。

*フィリピ教会の底力

その特徴に比べれば、次のような歴史的事実は、実にささやかなことだと思わされます。それは、このフィリピ教会は、この地域において極めて有力な伝道の拠点として発展し、歴史に名前を残したという事実です。信仰を持たない歴史家であればこう思うかも知れません。彼女は裕福な女性だった。教会にお金持ちが加入した、これで財政が好転した、だから大きくなったんだなあ。そこで思考はストップしてしまうことでしょう。

しかし教会に集う人は知っています。お金だけ沢山あって信仰がない教会が、いともたやすく滅んでしまうことを。フィリピ教会が発展した理由は、経済の好転ではありません。彼女の次の発言が重要なのです。「私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ、私の家に来てお泊まりください」。聖書の元の言葉に忠実に訳すなら、こうなります。「もしあなた方がこの私を主に忠実な者だとご判断なさるなら、この家に入り、そして一旦入られたならば、どうぞ留まり続けて下さい」。私の忠実さが本物だと思うなら、ずっと留まっていてほしい。

主イエス・キリストに心を開かれた者はまず第一に伝道者を、そして第二に兄弟姉妹を、さらに旅人を受け容れる、受け容れ続ける、ということです。

パウロは、旅する伝道者です。しかし同時に言えるのは、行く先々に、彼は心を残し続けるのです。それはリディアのような信仰者と心を通わせあい、「留まって下さい」と心から言ってくれる人がその地にいることをいつまでも覚え続け、そんな人がいるところであればどんな伝道者が送れるだろう、どんな伝道がそこで展開されるだろう、と夢を膨らませることが出来るからです。そして困ったときにも彼女のいるフィリピ教会に頼んでみようと思えるような、そんな信仰者を各地で見出すことが、パウロの伝道の旅、いえ人生そのものだったのではないでしょうか。

福音はどんな時代にも生き残り、また新しい時代を作り出します。そのような時代を信仰者と共に生きる幸いを、パウロと共に感謝したいと思います。†