2022年6月26日三位一体後第二主日

使徒言行録説教第25回(8:26~40)

「顔の見える救いの中へ――これぞ良き知らせ」

牧師 上田彰

*エチオピアと日本について

エチオピアからイスラエルに向かう際、紅海を渡ってアラビアの砂漠を北上するルートを取ったと考えられる

エチオピアという国について、私たちはどのくらいのことを知っているでしょうか。アフリカにおいて、王が支配する地域、いわゆる国家としてはエジプトが5000年の歴史を持っているのに次いで3000年の歴史を持っている国、そして一度もどこか他の国の植民地になったことがない国としてはアフリカ唯一の国です。日本との関係でいいますと、日本もまた敗戦以前までは植民地となった経験が無かったため、アジアといえば日本、アフリカといえばエチオピアがそれぞれ希望をもたらす国として肩を並べていた時代があり、両者の国際交流ムードが高まるなど、親密な関係にあったといえます。他のアフリカの国と比べれば、顔が見える国であると言えるかもしれません

国に顔がある、というのは深く考えると不思議な表現ですが、私たちは日常的にこういった表現をよく使っていると思います。新聞を見ますと時々出てくるのが、「顔の見える支援」というものです。国から国への支援は、しばしばお金を出すだけになってしまいがちです。特に、本当に困っている人

宮崎駿の映画「千と千尋の神隠し」に出てくる妖怪「カオナシ」。宮崎自身はある所で「カオナシは誰の心の中にもいる」と述べている。キリスト教的には罪の一形態であると言えるかもしれない。

に届かなければならない支援が、その手前で止まってしまうということがしばしば起こります。そのようなことを避けるために、顔の見える支援が必要だ、というわけです。具体的にいえば、支援をする側が現地に足を運び、どういうルートであれば不正や不都合が起こらないかを調査する。支援をする側とされる側が知り合いになり、信頼関係の元に助け合う。これが顔が見える関係、ということでしょう。

さて、顔が見える、ということとと少し関連して、エチオピアという国について、私たちは聖書を通じてどんな「顔」を知っているでしょうか。この国が聖書に顔を出すのは主に二回です。

極めて多くの芸術作品に登場する女王シェバ。写真のステンドグラスはケルン大聖堂のもの

まず一度は、ソロモン王の所を訪問する、南の国の女王がいたと言います(列王記上10、歴代誌下9)。この国こそエチオピアに他なりません。訪問をされる人であるソロモンとは、ご存じの通りダビデ王とバト・シェバとの間に生まれたユダヤ王国二代目の王様です。父ダビデが竪琴の詩人であったのに対して、ソロモンは知恵の人として有名でした。どんな質問に対しても知恵に満ちた答えを授けてくれる人として有名になったこの王様、訪れる人が途絶えることはなかったといいます。そしてその一人が南の国の女王でした。彼女は色々な知恵ある言葉をもらうのと引き換えに、エチオピアから多くの財産をユダヤ王国にもたらしたと聖書にあります。…そして、伝説によれば、ソロモンと恋に落ちたというのです。そのようにして生まれたのがメネリク1世、エチオピアの初代の王です。

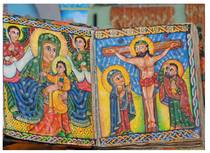

もう一回が今回です。実は今日の記事に出てくることがきっかけで、その後4世紀にはエチオピアに教会が生まれます。現代に続くエチオピア教会の誕生です。そしてエチオピア教会の創立者は今日の記事に出てくる宦官である、ということになっています。ちょうどローマ・カトリック教会の創立者がペトロで、例えばロシア教会の創立者がアンデレである、あるいはインド教会の創立者がトマスである、とされているのと同じ意味で、エチオピア教会はそのルーツを聖書に登場する人物に見出しているのです。

*「苦難のしもべ」が名前で呼ばれるようになる

実はそういったことを示唆する言い回しが、今日の箇所には出てくるのです。表面的には今日の箇所の登場人物は二人ですが、実はもう二人、「人」と数えて良いのか分かりませんが、出て参ります。それは「主の天使」、そして「霊」です。「霊」というのは「聖霊」のことだと考えられます。すると、最初の「主の天使」は「聖霊」とは別ということになります。恐らく、「主の天使」というのは実際には普通の人間のことで、ペトロかヨハネといった、「使徒」のことを意味していると考えられます。今日の聖書箇所は、具体的にはペトロあたりでしょうか、「フィリポ、サマリアでの伝道が始まった。ご苦労様。ところで君、今度南の方に行ってみないか。ガザのあたりの寂しい道に行って、エジプト方面と行き来する人に声をかけて伝道をしてみてほしい」というような提案を持ちかけ、それをフィリポは素直に受け入れて、天使の声だと受け止めて出発したという事態が想定できるのです。

天使の促しで現地に到着したフィリポですが、そこで馬車の中から朗読をする声がするのが耳に入ります。そしてその馬車を追いかけることを志します。この間の事情を聖書は、他に言い表しようがないような仕方なので、「霊がフィリポに命令した」と表現します。何かに、いえ誰かに促されるような仕方で馬車を追いかけ、声をかけるフィリポ。

「読んでいることがお分かりになりますか」

「手引きしてくれる人がなければ、どうして分かりましょう」

不思議な仕方で二人は出会います。

馬車に乗り込んだフィリポが目にしたのは、中の人が手にしている一本の巻物でした。イザヤ書53章の言葉が記されています。いわゆる「苦難のしもべ」について書かれている所です。宦官と呼ばれている人の疑問はただ一つです。この苦難を受けている、羊として連れて行かれる者とは、誰のことなのか、という疑問です。そしてフィリポがしたただ一つの教えは、「それはイエス・キリストである」ということです。言ってみれば、「苦難のしもべ」の名前はこうだといって宣言をする、それがただ一つのフィリポの伝道の鍵だというわけです。

「読んでいることがおわかりになりますか」「手引きする人が必要です」。手引きとは何でしょうか。この聖書箇所の一言一句を正確に解説することなのでしょうか。フィリポにはそういったことも出来たことでしょう。しかし彼は、「苦難のしもべ」とは誰であるのかということについて語ります。それは要するに、宦官の心の中におぼろげながら浮かび上がっている「苦難のしもべ」の姿に、表情をつけ、「顔」を与えているのです。

私たちは、イエス・キリストという名を聞いています。ただの名前というわけではありません。ナザレのイエスがキリスト、救い主である、という意味を含む、信仰告白です。ナザレのイエスが通り過ぎることになった、十字架の運命に思いを向け、このお方が背負うことになった苦しみの理由が私たちにあることに気づいた者たちが、最終的に行き着くのがこの言葉です。「この方こそ、救い主」。

救い主の名がイエスであるということを知った者がたどり着いたのが、水のある場所でした。おそらくは泉か川があったということなのでしょう。しかし聖書は、その洗礼が行われた地名を明らかにしません。泉であったのか川であったのかも明らかにせず、ただ最も単純な表現である「水」があったとだけ告げるのです。おそらくはどこにでもある「水」が、今や一人の人の人生の岐路を決定するものとして用いられる。「この水」が「この人」をキリスト者とする。

レンブラント、1626

あえて言うならば、「ここに水があります」という宦官のものの言い方は、水に名前をつけるようなやり方です。救い主にイエスと名付け、あるいは逆にイエスに救い主と名付けるに至った一人の人は、水から「水」と「洗礼」を結びつけるのです。(ヘレン・ケラーが井戸ベで「水」に触れた時に自ら指文字を使い始める時、彼女と世界はつながり始める。同じように、)この水を通じて、イエス・キリストという名前と神の子が宦官にとって結びつきはじめたのです。一人の人の中にキリストが入り込む瞬間です。

*フィリポは「見えなくなった」のか

三度水に沈められた人は、水から上がります。その時に同伴してくれたもう一人の人は、水から上がった勢いで天にまで上がってしまった、そしてもはや新しく生きることとなった人はその目にフィリポを見ることがなかった、と聖書は記します。

目でフィリポを見ることがなくなった、というのはどういう意味でしょうか。行方不明になったということでしょうか。忘れ去られたということでしょうか。そのどちらでもないと思います。むしろ、フィリポの姿はよりはっきり目に入ってくるようになった可能性さえあると考えられます。「見えなくなった」と書かれてはいますが、これは要するに、肉の目で見るよりももっとはっきりと「心の目」をも用いてフィリポを見ることが出来るようになった、ということなのではないでしょうか。

聖書を読む際に、この人は馬車の外にも聞こえるような大きな声で朗読(音読)をしていました。当時、黙読は悪とされ、朗読が勧められていました。その習慣に則って、この人も朗読していたのです。なぜ朗読が勧められていたかというと、「理解する前に体で覚える」ことが良いこととされていたからです。分かる気がします。かつて受験勉強をする際、何か暗記をするのに朗読をしたことを思い出しました。目で見るだけでなく、耳で聞くことによって覚えるのです。特に意味もよく分からないままで覚えなければならない時に効果的です。

ところで、こうもいえるでしょう。ただ闇雲に暗記するだけでなく、意味を分かった上で暗記するなら、暗記ははるかに楽なのです。手引きをする人が必要な状態にある。肉の目だけでは足りず、肉の耳も用いて聖書の言葉に取り組まねばならない。それでも足りないので肉の人としてのフィリポに手引きをしてもらった。

それが、フィリポから、イエス様の苦しみのご生涯について聞かされ、やがて次第に心の目が開かれるようになるのです。そうすると、肉の人としてのフィリポの手引きは必要なくなるのです。今や宦官の目の前に――肉の目で見るよりもさやかに――主イエス・キリストがおられるようになったからです。その際フィリポはどこにいたのでしょうか。少なくともしばらくは、彼の脇に居続けて、そして共に主イエスを見詰め続けたのではないでしょうか。宦官は、肉の人同士の交わりをフィリポと持っていた時には、自分の視界からフィリポが消えてしまうと困ります。それで彼の目の前にいてもらった。しかし今や、心の目によって主イエス・キリストを見ることが出来るようになった宦官にとって、フィリポとは霊の交わりの中にあります。視界の中にいないといけないというわけではなくなりました。そこでフィリポは宦官の目の前という立ち位置から、移動して、彼の脇に座り直した。消え去ったのではなく、ともに主を眺める者となった。だから「見えなくなった」とも言える。そんな解釈が可能な気がします。いわば「目が見えるようになった」宦官は、フィリポと「顔が見える関係」に入っていった。

*「心の目」が開かれて

そっくりの情景を思い起こします。かつてイエス様がよみがえられた後、エマオの途上で二人の弟子に会って下さった時のことです。道すがら三人は、つい最近エルサレムの郊外で処刑されたことになっている、弟子たちのかつての師匠のことについて語りました。途中から会話に加わった人は、こう二人に語りかけるのです。「ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか」(ルカ24)。そしてこのお方は、聖書全体にわたり、御自分について書かれていることを説明された、というのです。

一同は宿泊のために宿に入り、食事の席に着きます。そのお方がパンを割いた時に彼らの目が開かれ、このお方が主イエスであることに気づくのです。そして同時に、このお方のお姿が肉の目には見えなくなりました。二人は声を合わせるのです。「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」、と。イエス様の話が心に入ってきた時に、表面的なものの見え方が消え失せ、真の主のお姿がありありと浮かぶようになる。「イエス・キリストがこの私たちのために十字架についた」。「今ここにおられるのは、主ご自身だ」。そう確信した弟子たちは、真の意味で顔と顔をつきあわせる関係とはこうであったのかと体験するのです。

心が燃える。これは一時の間信仰的な厳かな気持ちになり、熱が冷めればまた信仰から離れるというようなことではありません。救いの出来事と救い主の名前とが心の中で結び合わされる。そして、心を熱く燃やし始め、燃やし続けるようになるのです。